Après des terrains de recherche au Congo RDC, au Burkina Faso, au Soudan du Sud, à Madagascar, place à la Côte d'Ivoire! Je m'envole aujourd'hui, pour huit jours, à Abidjan, pour étudier de plus près, sur place, les recompositions évangéliques, pentecôtistes, prophétiques des christianismes postcoloniaux.

Après des terrains de recherche au Congo RDC, au Burkina Faso, au Soudan du Sud, à Madagascar, place à la Côte d'Ivoire! Je m'envole aujourd'hui, pour huit jours, à Abidjan, pour étudier de plus près, sur place, les recompositions évangéliques, pentecôtistes, prophétiques des christianismes postcoloniaux.

Un des très bons livres sur la question, construit autour des conflits politiques et de la guerre civile en Côte d'Ivoire (2002-2013), est signé de la chercheuse Marie Miran-Guyon (IMAF).

Dans Guerres mystiques en Côte d’Ivoire. Religion, patriotisme, violence (2002-2013), ed Karthala 2015, l'autrice "se garde (...) « de surdéterminer le facteur religieux » tout comme, dans le sens inverse, d’adopter une « approche trop fonctionnaliste » qui réduirait « les manifestations du religieux à l’expression détournée d’enjeux étroitement matériels ».

La thèse médiane qu’elle défend est qu’« aux yeux d’une majorité d’Ivoiriens, les crises furent des guerres mys- tiques tout autant qu’une traduction militaire d’enjeux politique, économique et idéologique, et [que] les retours vers la paix impliquaient par suite une réconciliation avec Dieu tout autant qu’entre les hommes » (dixit cette recension par François Gaulme).

Un livre de référence.

Grâce au professionnalisme hors pair de Véronique Gaymard, l'émission "Religions du monde" (RFI) est un fleuron de ce qui fait de mieux, dans le monde de la radio, en matière d'information interactive sur les religions.

Grâce au professionnalisme hors pair de Véronique Gaymard, l'émission "Religions du monde" (RFI) est un fleuron de ce qui fait de mieux, dans le monde de la radio, en matière d'information interactive sur les religions.

Les contenus des revues académiques africaines restent trop peu diffusés à l'international, mais les choses commencent fort heureusement à s'améliorer. Saluons en particulier la magnifique travail réalisé par le portail

Les contenus des revues académiques africaines restent trop peu diffusés à l'international, mais les choses commencent fort heureusement à s'améliorer. Saluons en particulier la magnifique travail réalisé par le portail

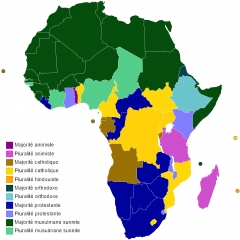

L’évangélisme et les Églises prophétiques postcoloniales africaines, qui fédèrent en 2020 au moins 200 millions de fidèles, s’inscrivent dans une circulation transnationale nourrie par la musique Gospel. Une sensibilité judéophile s’y exprime. Elle est portée par trois vecteurs : l’impact des héritages juifs en Afrique, l’influence du sionisme évangélique états-unien, et un sionisme africain centré sur la figure prophétique de Moïse. Ces influences alimentent un sionisme afro-évangélique judéophile qui développe différentes logiques d’impact.

L’évangélisme et les Églises prophétiques postcoloniales africaines, qui fédèrent en 2020 au moins 200 millions de fidèles, s’inscrivent dans une circulation transnationale nourrie par la musique Gospel. Une sensibilité judéophile s’y exprime. Elle est portée par trois vecteurs : l’impact des héritages juifs en Afrique, l’influence du sionisme évangélique états-unien, et un sionisme africain centré sur la figure prophétique de Moïse. Ces influences alimentent un sionisme afro-évangélique judéophile qui développe différentes logiques d’impact.