Quelles évolutions protestantes en île-de-France?

Quelles évolutions protestantes en île-de-France?

Un indicateur partiel (à compléter) est la comparaison 2012-2022, via les annuaires.

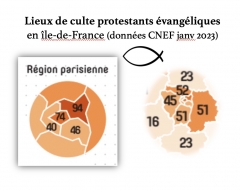

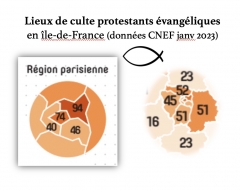

Pour la branche évangélique (qui représente les 4/5e du protestantisme francilien aujourd'hui), l'annuaire du CNEF donne, à cet égard, des renseignements assez complets (même si une grosse cinquantaine de lieux de culte évangéliques en île-de-France, au bas mot, est "hors radar", non répertorié).

Voici les données.

D'après les chiffres CNEF récoltés en 2022 et rendus publics début 2023,on compte

- 74 lieux de cultes évangéliques dans Paris intramuros (71 en 2012)

- 94 lieux de cultes évangéliques en Seine-Saint-Denis (102 en 2012)

- 51 lieux de cultes évangéliques en Seine et Marne (41 en 2012)

- 45 lieux de cultes évangéliques dans les Yvelines (46 en 2012)

- 46 lieux de cultes évangéliques dans l'Essonne (48 en 2012)

- 40 lieux de cultes évangéliques dans les Hauts de Seine (34 en 2012)

- 46 lieux de cultes évangéliques dans le Val de Marne (47 en 2012)

- 52 lieux de cultes évangéliques dans le Val d'Oise (48 en 2012)

Ce qui donne, d'après cet annuaire (à compléter), 448 Eglises protestantes évangéliques répertoriées en île-de-France, contre 437 en 2012.

Selon ces données, à interpréter avec prudence, on noterait un certain tassement du nombre de lieux de culte évangélique franciliens : 11 de plus en dix ans, soit une augmentation de 2,5%, en-dessous de l'augmentation de la population.

Y-a-til eu un impact de l'effet Covid? Ou du virage vers une laïcité de surveillance, après les attentats du Bataclan? D'autres raisons internes?

A creuser. En gardant aussi à l'esprit qu'une grosse cinquantaine de lieux de culte évangéliques franciliens, a minima, sont "hors radars" (non comptabilisés dans l'annuaire). Et là, quelles évolutions?

Pour mémoire, la population francilienne a augmenté dans le même temps d'environ 3,4% (de 11,9 millions à 12,3 millions entre 2012 et 2022 selon l'INSEE).

Conclusion: pas de "réveil" protestant évangélique spectaculaire en île-de-France au cours des dix dernières années, mais une marquage de l'espace qui s'ancre dans la durée, possiblement corrélé avec une augmentation de la taille moyenne des assemblées: après l'inauguration de l'espace MLK en 2021 à Créteil (megachurch conduite par le pasteur Ivan Carluer), les megachurches franciliennes ICC (pasteur Yvan Castanou) et PCC (pasteure Dorothée Rajiah) prévoient des relocalisations dans des espaces cultuels plus vastes.

Paradoxe.... Le chercheur doit savoir creuser, être long (ma thèse de doctorat fait plus de 4 millions de signes et plus de 1500 pages), mais il faut aussi, et de plus en plus, être court.

Paradoxe.... Le chercheur doit savoir creuser, être long (ma thèse de doctorat fait plus de 4 millions de signes et plus de 1500 pages), mais il faut aussi, et de plus en plus, être court.

Lancée en 1996, la revue académique annuelle

Lancée en 1996, la revue académique annuelle

Dans le cadre du lancement de son centre de recherche CARES (Centre for Afro-European and Religious Studies), la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles (dont le doyen est Bernard Coyault) organise un magnifique

Dans le cadre du lancement de son centre de recherche CARES (Centre for Afro-European and Religious Studies), la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles (dont le doyen est Bernard Coyault) organise un magnifique

Last but not least, rappelons qu'outre le livre de

Last but not least, rappelons qu'outre le livre de