Pour ses 20 ans, la New Gospel Family était au BATACLAN.... Retour sur image.

Protestantismes - Page 5

-

La New Gospel Family au BATACLAN

-

Megachurches POC et MLK: vues du terrain

Après être passé fin août à la méga-Eglise protestante évangélique de Mulhouse, la POC, puis avoir été invité à l'inauguration de la méga-Eglise protestante évangélique MLK à Créteil, le 11 septembre dernier, voici quelques photographies de terrain pour découvrir ces sites, qui témoignent des recompositions du christianisme en France au XXIe siècle.

-

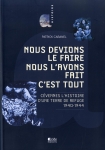

Les Cévennes, terre de Refuge

Il n'est jamais trop tard pour (re)signaler un grand livre. Il faut découvrir cette somme plus de de 680 pages sur le refuge que les Cévennes ont représenté pour des centaines de familles juives.

Il n'est jamais trop tard pour (re)signaler un grand livre. Il faut découvrir cette somme plus de de 680 pages sur le refuge que les Cévennes ont représenté pour des centaines de familles juives.En quête de protection, elles ont été recueillies principalement en milieu protestant (réformé et évangélique). L'infatigable historien Patrick Cabanel (EPHE) nous offre, une nouvelle fois, un volume de référence magnifiquement documenté, et écrit.

"De 1940 à 1944, quelques centaines de juifs sont venus s’installer ou séjourner dans les Cévennes, entre Gard et Lozère. Vallées et montagnes les ont presque tous sauvés, malgré les rafles, la gendarmerie puis les troupes et

polices d’occupation. Juifs français et étrangers, antinazis allemands, enfants isolés et familles entières ont trouvé ici l’asile et le salut. Ils le doivent à une géographie tourmentée et à la culture historique de la population cévenole: les descendants des Camisards, habitués à tenir tête à l’État oppressif, ont ouvert aux juifs les portes de leur pays de schiste, de Bible et de mémoire. Ce livre est la première synthèse sur l’une des plus belles pages de la rencontre entre juifs et non juifs dans la France de Vichy." -

Un livre de référence pour le centenaire d'un grand "hub" évangélique

Quel plaisir d'avoir reçu, il y a quelques jours, "A l'ombre du grand cèdre, Histoire de l'Institut de Nogent-sur-Marne (1921-2021)", superbe livre écrit par Anne Ruolt (docteure en sciences de l'éducation, associée au laboratoire GSRL. Merci bcp & bravo Anne!Cette somme de référence (542p) est bien plus qu'une monographie. Elle sort du lot.

Quel plaisir d'avoir reçu, il y a quelques jours, "A l'ombre du grand cèdre, Histoire de l'Institut de Nogent-sur-Marne (1921-2021)", superbe livre écrit par Anne Ruolt (docteure en sciences de l'éducation, associée au laboratoire GSRL. Merci bcp & bravo Anne!Cette somme de référence (542p) est bien plus qu'une monographie. Elle sort du lot. -

Gloria Richardson (1922-2021)

En tant que leader des droits civiques sur la côte est du Maryland au début des années 1960, Gloria Richardson, issue d'un milieu protestant épiscopalien peu pratiquant, a servi de pont entre l'activisme non-violent du révérend Martin Luther King Jr. et les tactiques et programmes plus radicaux et confrontationnels du mouvement Black Power.

En tant que leader des droits civiques sur la côte est du Maryland au début des années 1960, Gloria Richardson, issue d'un milieu protestant épiscopalien peu pratiquant, a servi de pont entre l'activisme non-violent du révérend Martin Luther King Jr. et les tactiques et programmes plus radicaux et confrontationnels du mouvement Black Power.On peut aussi la considérer comme l'une des inspiratrices, bien plus tard, de Black Lives Matter. Elle est est décédée le 15 juillet à son domicile de Manhattan. Elle avait 99 ans.

Le New York Times lui a consacré un bel hommage, qui permet aussi de sourcer des éléments clefs de son itinéraire de femme noire militante au service des Droits Civiques.

-

(Re)découvrir Coraly Hinsch (1801-1890)

Qui connait aujourd'hui Coraly Hinsch (1801-1890)? Il faut la peine d'exhumer l'itinéraire de cette fondatrice d'oeuvres, femme pionnière à la tête d'un réseau d'Eglises (qui s'est peu à peu éteint).

Au-delà de son rôle joué dans la démocratisation des bains de mer, beaucoup resterait à découvrir sur le sillage de Coraly Hinsch dans la francophonie.

- Sous l’angle de l’histoire sociale, elle illustre la capacité d’innovation philanthropique de certaines figures européennes du négoce protestant à la croisée de l’Allemagne, de la Suisse et de la France.

- Sous l’angle de l’histoire du genre, elle témoigne d’un sillage charismatique féminin exceptionnel pour l’époque, bousculant les codes en vigueur pour incarner, en tant que femme, l’autorité spirituelle, la prédication, le pastorat et la direction d’œuvre.

- Sous l’angle de l’histoire du protestantisme, elle représente un exemple original de « mysticisme hétérodoxe ».

Il mériterait d’être revisité par la recherche, à l’aune du renouvellement historiographique impulsé par les travaux actuels sur les recompositions charismatiques du christianisme.

-

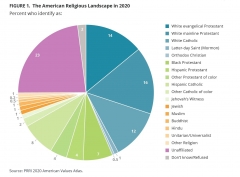

Evangélisme blanc aux Etats-Unis : le recul se confirme

L'enquête PRRI (Public Religion Research Institute) est une des grandes enquêtes périodiques qui permet d'évaluer l'évolution des affiliations religieuses aux Etats-Unis.

L'enquête PRRI (Public Religion Research Institute) est une des grandes enquêtes périodiques qui permet d'évaluer l'évolution des affiliations religieuses aux Etats-Unis.Les catégories employées posent certes des difficultés de méthode, imposant aux chercheurs de ne pas les reprendre aveuglément telles quelles.

Mais les données produites n'en sont pas moins très intéressantes. Elles révèlent, à l'occasion des résultats du 2020 Census of American Religion, un recul confirmé de l'évangélisme blanc aux Etats-Unis: d'après cette enquête, les "blancs" seraient désormais plus nombreux, à nouveau, à fréquenter les mainline churches (anciennes Eglises établies) que les Evangelical churches !

C'est un retournement de tendance très significatif, qui demandera à être vérifié/recoupé avec d'autres enquêtes.

Les raisons ? On peut en citer trois:

-l'effet boomerang du soutien de 80% des évangéliques blancs à Trump, au risque de brouiller les frontières entre politique et religion, nationalisme et christianisme

-la trop lente adaptation des White Evangelicals aux problématiques inclusives (de tous ordres), campant sur un discours conservateur de plus en décalage avec l'évolution de la société

-la crise systémique depuis 10 ans, aux Etats-Unis, des modèles d'autorité pastorale des megachurches (manque de contrôle, mégalomanie, double discours, effets délétères du star-system, burn-out en série des pasteurs etc.)

-

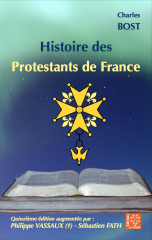

Réédition augmentée d'un classique (Histoire des protestants de France)

"Publiée pour la première fois en France en 1924, l’Histoire des Protestants de France de Charles Bost est un classique, diffusé à près de 40 000 exemplaires.

"Publiée pour la première fois en France en 1924, l’Histoire des Protestants de France de Charles Bost est un classique, diffusé à près de 40 000 exemplaires.Cette quinzième édition a été augmentée par les apports de Philippe Vassaux en 1993, et de Sébastien Fath en 2021. Elle prend en compte les évolutions les plus récentes du protestantisme en France.

Cet ouvrage réputé pour sa clarté et pour la sûreté de son information retrace d’une manière claire et synthétique une histoire de cinq siècles, riche, tourmentée, passionnante, qui s’écrit encore au présent." -

Campus protestant, un portail à découvrir

Je voudrais signaler cette semaine tout l'intérêt des contenus proposés par Campus Protestant, "académie numérique" initiée par Antoine Nouis et Jean-Luc Mouton pour valoriser une certaine pensée protestante francophone.

Je voudrais signaler cette semaine tout l'intérêt des contenus proposés par Campus Protestant, "académie numérique" initiée par Antoine Nouis et Jean-Luc Mouton pour valoriser une certaine pensée protestante francophone.Lancé en 2016, avec le soutien de la Fondation Bersier, ce site de qualité n'a pour l'instant pas tenu toutes ses promesses, et souffre jusqu'à présent d'un certain déficit de visibilité et de popularité.

De multiples raisons l'expliquent. Mais est-ce un motif pour ignorer ce portail riche en contenus? Non.

Les contenus sont souvent intéressants, et méritent qu'on s'y attarde.

Y compris en histoire, avec plusieurs vidéos à regarder sans modération.

-

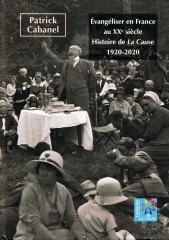

Une monographie de référence sur la fondation LA CAUSE

Alors que les éditions de la Fondation La Cause s'apprêtent à diffuser une nouvelle édition de son "Histoire des protestants" (Charles Bost), c'est l'occasion de signaler ici l'excellente monographie que l'historien Patrick Cabanel, directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL), a consacré à La Cause.

Alors que les éditions de la Fondation La Cause s'apprêtent à diffuser une nouvelle édition de son "Histoire des protestants" (Charles Bost), c'est l'occasion de signaler ici l'excellente monographie que l'historien Patrick Cabanel, directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL), a consacré à La Cause.Née en 1920 sous l'impulsion de Freddy Dürrleman,la Fondation La Cause est un acteur important du paysage protestant français. "Contrairement (..) à une série de créations du protestantisme français au XXe siècle (..), La Cause (..) n'a rien délaissé ni de son identité protestante, ni de sa passion de l'évangélisation", fait observer Patrick Cabanel dans cet ouvrage de référence publié à l'occasion du centenaire de La Cause (p286).

-

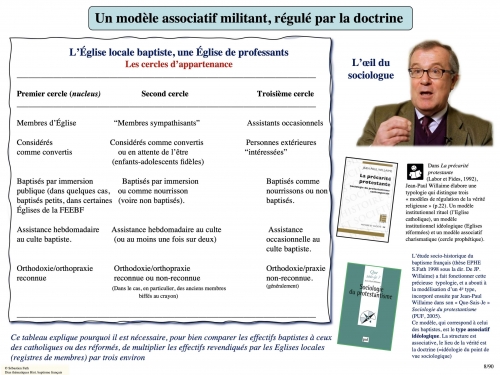

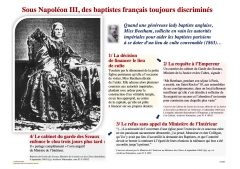

Histoire des baptistes en France en 180 diapositives

Suite à de nombreuses demandes, je centralise ici deux diaporamas pédagogiques de 90 diapos chacun, réalisés par votre serviteur.

Suite à de nombreuses demandes, je centralise ici deux diaporamas pédagogiques de 90 diapos chacun, réalisés par votre serviteur.-Un diaporama historique (1810-1950) en PDF (fichier complet) ou en jpg

-Un diaporama thématique (1810-1950) en PDF (ficihier complet) ou en jpg (à télécharger diapo par diapo)

180 diapos en accès libre et gratuit, pour donner un aperçu des recherches entreprises et des sources. Vive le partage!

-

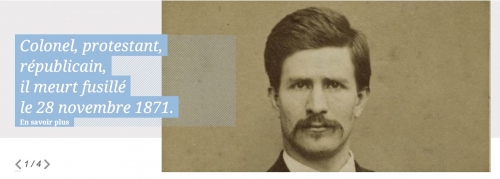

Les trésors du Musée Virtuel du Protestantisme

On oublie parfois de rappeler et signaler ce qui a la valeur la plus évidente. Le Musée Virtuel du Protestantisme, géré par la Fondation Bersier, est de ces ressources exceptionnelles, entièrement gratuites, dont on ne se lasse pas.... mais est-ce une raison pour oublier d'en rappeler les trésors?

Divisé en quatre grandes rubriques et des centaines de notices pédagogiques et illustrées, ce Musée protestant online a été créé en 2003. Régulièrement enrichi et mis à jour, il est une merveille, à savourer d'autant plus, grâce à internet, que nous n'avons pas encore retrouvé le temps du "présentiel" insouciant. Bravo à celles et ceux qui le font vivre!

-

Théologies de la prospérité: la question des sources

Comment travailler sur les sources de la francophonie protestante en négligeant les productions éditoriales issues des pays francophones d'Afrique?

Comment travailler sur les sources de la francophonie protestante en négligeant les productions éditoriales issues des pays francophones d'Afrique?Tout n'est pas accessible via Google, ou les librairies numérisées en ligne. L'enquête de terrain a entre autres pour intérêt de faciliter l'accès à des livres qui ne sont pas forcément diffusés largement à l'international, ou fortement visibles sur internet.

Un exemple ci-contre avec cet ouvrage éclairant de Mathieu Lompo (Ouagadougou, 2014, 70p). Il nourrit la réflexion sur la relation postcoloniale (plus complexe qu'il n'y paraît) à l'enjeu théologique et pratique de la prospérité dans les Eglises protestantes évangéliques, nombreuses au Burkina Faso.

-

Les protestants et la vie politique française (André Encrevé)

"De 1789 à nos jours, en passant par le bref gouvernement dirigé par William Waddington en 1879 et composé pour moitié de ministres protestants ou le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981, qui comprenait cinq ministres et trois secrétaires d’État protestants, André Encrevé éclaire minutieusement les choix faits par ces hommes ou ces femmes, lors de périodes et d’événements décisifs : Révolution française, Premier Empire, monarchie de Juillet, Second Empire, Commune de Paris, affaire Dreyfus, séparation des Églises et de l’État, Seconde Guerre mondiale, Guerre d’Algérie…"

"De 1789 à nos jours, en passant par le bref gouvernement dirigé par William Waddington en 1879 et composé pour moitié de ministres protestants ou le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981, qui comprenait cinq ministres et trois secrétaires d’État protestants, André Encrevé éclaire minutieusement les choix faits par ces hommes ou ces femmes, lors de périodes et d’événements décisifs : Révolution française, Premier Empire, monarchie de Juillet, Second Empire, Commune de Paris, affaire Dreyfus, séparation des Églises et de l’État, Seconde Guerre mondiale, Guerre d’Algérie…"Un livre passionnant, remarquablement documenté, une somme de référence rédigée avec tout l'art et la maturité d'un des plus grands historiens du protestantisme français.

Bravo et merci au Professeur André Encrevé !

Lire la suite de la présentation du livre sur le site de l'éditeur, CNRS éditions

-

Protestantisme en France en 2021, état des lieux statistique

-

Tom 2, Dictionnaire biographique des protestants français

Depuis La France protestante des frères Haag en 10 volumes publiés entre 1846 et 1859, aucun ouvrage de cette envergure ne s’était attaché au protestantisme français. Ce dictionnaire, qui va de la fin des persécutions (édit de 1787) à nos jours, prend en compte l’ensemble des secteurs de la société dans lesquels des protestants se sont illustrés.

Depuis La France protestante des frères Haag en 10 volumes publiés entre 1846 et 1859, aucun ouvrage de cette envergure ne s’était attaché au protestantisme français. Ce dictionnaire, qui va de la fin des persécutions (édit de 1787) à nos jours, prend en compte l’ensemble des secteurs de la société dans lesquels des protestants se sont illustrés. Alors, pour le second volume de ce tour de force éditorial, un immense BRAVO à MERCI aux historiens Patrick Cabanel et André Encrevé pour ce splendide dictionnaire de référence.

-

Yannik Blocher (1939-2021)

Avec le décès de Jeanne Blocher, dite "Yannik", c'est une figure tutélaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (IBN), institution clef de formation des protestants évangéliques francophones (fondée en 1921), qui tire sa révérence.

Avec le décès de Jeanne Blocher, dite "Yannik", c'est une figure tutélaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (IBN), institution clef de formation des protestants évangéliques francophones (fondée en 1921), qui tire sa révérence.Née le 16 février 1939 à l'hôpital des Diaconesses de Leyde (Pays-Bas), son domaine d'excellence incontesté était le chant, comme l'a rappelé, lors d'un service à sa mémoire, l'un de ses neveux, Jacques E. Blocher.

-

Francophonie protestante dans les Alpes

Si la francophonie protestante d'Europe avait une colonne vertébrale, peut-être faudrait-il la situer dans le déploiement de l'arc alpin...

Si la francophonie protestante d'Europe avait une colonne vertébrale, peut-être faudrait-il la situer dans le déploiement de l'arc alpin...Lire la suite, avec présentation du dernier numéro de la revue L'Alpe, sur le FIl-info Francophonie de Regardsprotestants.

-

L’ERF (1938-2013) : entretien avec Pierre-Yves Kirschleger

"L’historien des religions Pierre-Yves Kirschleger vient de publier L’Église réformée de France (1938-2013). Une présence au monde. L’ouvrage, cosigné avec Anne Dollfus, analyse les unions et tensions qui ont traversé l’histoire de l’Église réformée de France, bien avant que celle-ci ne devienne, en 2013, l’Église protestante unie de France.

"L’historien des religions Pierre-Yves Kirschleger vient de publier L’Église réformée de France (1938-2013). Une présence au monde. L’ouvrage, cosigné avec Anne Dollfus, analyse les unions et tensions qui ont traversé l’histoire de l’Église réformée de France, bien avant que celle-ci ne devienne, en 2013, l’Église protestante unie de France.Dans une église plurielle comme l’Église réformée de France (ÉRF), la question de l’identité n’est pas nouvelle. Les origines de l’ÉRF expliquent sa diversité, parce qu’elle est issue d’une réunification de courants protestants qui étaient extrêmement divisés au début du XXe siècle. Elle est née en 1938 d’un vaste effort de rapprochement entre les différentes tendances, qu’il a fallu réconcilier. Et une fois le rapprochement réalisé, il a fallu faire vivre cette unité"...

Lire la suite de ce passionnant interview ici (Réforme).

Pour une recension de ce livre magistral par l'historien André Encrevé, publiée en page 17 du même numéro de Réforme (n°3887, 25 février 2021), cliquer là (lien).

-

Evangéliques et loi sur le séparatisme: une mise en perspective

Après une séquence marquée par plusieurs approximations / erreurs, de la part de ministres du gouvernement, au sujet des protestants évangéliques en France, voici des éléments de recadrage.

Après une séquence marquée par plusieurs approximations / erreurs, de la part de ministres du gouvernement, au sujet des protestants évangéliques en France, voici des éléments de recadrage.Et un plaidoyer pour une meilleure formation de nos élus -porteurs d'une parole publique de poids- à la fois à la LAICITE, et aux RELIGIONS qui composent notre pays

Je remercie Paul Sugy de m'avoir proposé d'écrire cette tribune pour le Figaro.

-

Téléchargement: Histoire du Baptisme en France

Comme promis, voici mis à disposition le PDF complet, en 90 pages, d'un diaporama d'accompagnement d'un cours/conférence(s) sur l'histoire du baptisme en France.

Comme promis, voici mis à disposition le PDF complet, en 90 pages, d'un diaporama d'accompagnement d'un cours/conférence(s) sur l'histoire du baptisme en France.Celles et ceux qui me suivent sur Twitter (@Sebfath) ont déjà récupéré le lien de téléchargement, que revoici (avec la dernière version): Lien PDF: S.Fath Histoire du baptisme français.

-

Mission Evangélique Tzigane : une exposition à découvrir

On dispose aujourd'hui de nombreux travaux scientifiques de qualité sur la Mission Evangélique Tzigane Vie et Lumière (dont les deux livres de Régis Laurent, déjà mentionnés dans ce blog).

On dispose aujourd'hui de nombreux travaux scientifiques de qualité sur la Mission Evangélique Tzigane Vie et Lumière (dont les deux livres de Régis Laurent, déjà mentionnés dans ce blog).Mais les supports pédagogiques grand public sont rares, pour ne pas dire inexistants. Saluons d'autant plus cette exposition préparée par la MET Vie et Lumière avec le concours de l'association APATZI, et mise à disposition sur le site du Musée virtuel du protestantisme (lien).

Elle est "construite initialement en 8 panneaux qui vont de l’origine des groupes ethniques, aux traditions et coutumes jusqu’aux réunions des grands passages et aux conventions annuelles de la Mission évangélique tzigane", et est visualisable ici intégralement en PDF.

-

Un livre pr découvrir 3 siècles de chant protestant de langue française

L'hymnologue et pasteur Stuart Ludbrook vient de publier un livre marquant (538 pages), aux éditions Excelsis, avec une préface, signée de votre serviteur, dont voici un extrait:

L'hymnologue et pasteur Stuart Ludbrook vient de publier un livre marquant (538 pages), aux éditions Excelsis, avec une préface, signée de votre serviteur, dont voici un extrait:"C'est une somme de référence que l'auteur nous offre avec ce volume consacré au "chant protestant de langue française (1705-2005)". Pour apprécier le très grand soin avec lequel il a été réalisé, il suffit de consulter la qualité des annexes. Nous sommes gratifiés d'une riche bibliographie, d'un index des sources bibliques des cantiques, d'une liste des chorals allemands, des hymnes anglais, d'un index des musiciens (mélodistes et harmonistes), d'un index des paroliers, traducteurs et adaptateurs, et d'une liste des cantiques français. Que d'instruments de précision, charitablement mis à disposition des lecteurs!

Ce livre ravira les amateurs d'histoire du protestantisme, les férus d'hymonologie comparée, les mélomanes, mais aussi un large public désireux de comprendre une des modalités majeures au travers desquelles les croyants expriment, hier et aujourd'hui, une espérance, une foi, une identité partagée"

-

Que nul ne regarde en arrière

C'est une magnifique oeuvre d'histoire et de mémoire que nous propose Philippe Massé, au travers de cet ouvrage de 602 pages paru dernièrement aux éditions Ampelos.

C'est une magnifique oeuvre d'histoire et de mémoire que nous propose Philippe Massé, au travers de cet ouvrage de 602 pages paru dernièrement aux éditions Ampelos.Appuyé par une documentation exceptionnelle (correspondance Niel en particulier), il retrace minutieusement l'exil de plus de 200 protestants français, partis principalement du Briançonnais en 1877, après un hiver trop rude, pour s'installer.... dans l'Oranais, où ils fondent trois villages.

Sous-titré "L'exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises", cet ouvrage de Philippe Massé, très richement illustré, ne se contente pas d'éclairer un exode.

Il raconte aussi la difficile "terre promise" algérienne, dont il suit l'histoire jusqu'au début des années 1920. Passionnant, instructif, dépaysant. Une précieuse contribution aux circulations protestantes francophones de l'époque coloniale. Bravo et merci Philippe Massé !

-

Les Eglises de Réveil congolaises (Congo Libertés)

Les Eglises de Réveil congolaises sont aujourd'hui mieux connues des spécialistes, notamment grâce au remarquable travail de recherche de Sarah Demart (cf. son ouvrage sur les territoires de la délivrance, issu de sa thèse de doctorat). Mais elles restent encore largement ignorées, ou stigmatisées, dans le grand public, alors qu'elles participent très activement aux recompositions de la francophonie protestante, y compris en Europe.

Les Eglises de Réveil congolaises sont aujourd'hui mieux connues des spécialistes, notamment grâce au remarquable travail de recherche de Sarah Demart (cf. son ouvrage sur les territoires de la délivrance, issu de sa thèse de doctorat). Mais elles restent encore largement ignorées, ou stigmatisées, dans le grand public, alors qu'elles participent très activement aux recompositions de la francophonie protestante, y compris en Europe.En vue de mieux faire connaître ces églises, saluons le dossier publié par la revue Congo Libertés ("magazine de liaison de la maison de la laïcité de Kinshasa", sept 2019-févr 2020) Il comporte pas moins sept études sur les Eglises de Réveil congolaises, dont une qui tente (timidement) de commencer à penser ces églises comme éléments possibles du patrimoine religieux belge, ce qu'elles sont assurément, et depuis plus d'un quart de siècle.

-

Méthodistes en Cévennes

C'est la reprise de ce blog ! Avec désormais, une blognote par semaine, qui paraîtra en règle générale le lundi (ou le mardi).

C'est la reprise de ce blog ! Avec désormais, une blognote par semaine, qui paraîtra en règle générale le lundi (ou le mardi).Une autre paraîtra chaque semaine, plutôt le jeudi (ou le vendredi) sur le blog French Windows, en anglais, le tout étant relayé par le fil Twitter @SebFath.

Saluons, pour cette reprise, la ténacité féconde de Jean-Louis Prunier, inlassable sondeur d'archives méthodistes, qui nous offre une nouvelle synthèse sur le Réveil méthodiste dans les Cévennes du Nord (Ampélos, 2020), après avoir éclairé un an plus tôt le Réveil méthodiste dans les Cévennes viganaises (Ampélos, 2019).

Merci à Jean-Louis Prunier et aux éditions Ampélos!

-

Société civile en France: oecuménisme social évangéliques/catholiques

Dans la tradition politique française, la tentation de transformer l'Etat jacobin (centralisé) en Eglise n'a pas empêché à la société civile de jouer, en contrepoint, un rôle clef.

Dans la tradition politique française, la tentation de transformer l'Etat jacobin (centralisé) en Eglise n'a pas empêché à la société civile de jouer, en contrepoint, un rôle clef.Ce poids de la société civile a été bien étudié par Pierre Rosanvallon dans Le Modèle politique français: La Société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004. Ce livre a été l'objet d'une traduction/adaptation en 2007 aux prestigieuses éditions Harvard University Press.

Le rôle local des associations religieuses en constitue un élément, repérable aujourd'hui au travers des solidarités qui se tissent dans le contexte de la lutte contre la pandémie du Covid19.

Un exemple en est donné à Saint-Germain-en-Laye. Un article publié aujourd'hui dans la presse locale y décrit une collaboration solidaire entre évangéliques (pentecôtistes) et catholiques (lien).

Un dossier parmi bien d'autres qui illustre un des "nouveaux territoires de l'oecuménisme" (lien) marqué, depuis quarante ans, par le rôle croissant, dans la société civile française, des passerelles évangéliques/catholiques.

-

Confinement et église locale: le regard du pasteur Malele

Quels sont les effets du confinement sur la vie des groupes religieux ?

En terrain protestant évangélique notamment, marqué par une forte pratique, comment réagissent les Eglises locales?

En terrain protestant évangélique notamment, marqué par une forte pratique, comment réagissent les Eglises locales?La collecte de sources ne fait que commencer.

Publié sur le portail Regardsprotestants, cet entretien avec le pasteur baptiste Fabrice Malele, pasteur à Courbevoie, en banlieue parisienne, nous donne un exemple de l'impact du confinement sur la vie eccésiale locale, entre logiques de mise à distance et sociabilités accrues via les écrans.

-

L'aventure de la rénovation de la BSHPF (protestantisme)

La bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (SHPF) a connu, l'année écoulée, une formidable rénovation.

Bonne nouvelle, un cahier spécial retraçant cette aventure est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de l'éditeur DROZ, à l'adresse suivante :

Bonne nouvelle, un cahier spécial retraçant cette aventure est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de l'éditeur DROZ, à l'adresse suivante :https://www.droz.org/france/fr/7233-9782600060486.html

Cliquez sur “Presse, extraits et compléments” puis sur le lien « L’aventure de la rénovation”.

Bonne lecture ! (et merci à Hubert Bost pour le renseignement)

-

Gratuité d'accès accrue pour Réforme, hebdo protestant

Coup de chapeau cette semaine à l'hebdomadaire protestant Réforme.

Coup de chapeau cette semaine à l'hebdomadaire protestant Réforme.Lieu de débat, ouvert à des textes de toute nature -même, parfois, à certains pamphlets antiprotestants-, ce périodique de qualité nous gratifie tous les sept jours d'une nouvelle édition ouverte sur l'actualité, avec du fond et de la diversité. Et une gratuité d'accès online bien plus généreuse depuis le début de la pandémie actuelle, merci Réforme!

On y trouvera notamment, cette semaine, un retour à plusieurs voix (notamment Stéphane Lavignotte, Jean-Arnold de Clermont) sur la vie de Jacques Maury (1920-2020), ancien président de l'Eglise Réformée de France et de la Fédération Protestante (FPF).