Après être passé fin août à la méga-Eglise protestante évangélique de Mulhouse, la POC, puis avoir été invité à l'inauguration de la méga-Eglise protestante évangélique MLK à Créteil, le 11 septembre dernier, voici quelques photographies de terrain pour découvrir ces sites, qui témoignent des recompositions du christianisme en France au XXIe siècle.

france - Page 2

-

Megachurches POC et MLK: vues du terrain

-

Les Cévennes, terre de Refuge

Il n'est jamais trop tard pour (re)signaler un grand livre. Il faut découvrir cette somme plus de de 680 pages sur le refuge que les Cévennes ont représenté pour des centaines de familles juives.

Il n'est jamais trop tard pour (re)signaler un grand livre. Il faut découvrir cette somme plus de de 680 pages sur le refuge que les Cévennes ont représenté pour des centaines de familles juives.En quête de protection, elles ont été recueillies principalement en milieu protestant (réformé et évangélique). L'infatigable historien Patrick Cabanel (EPHE) nous offre, une nouvelle fois, un volume de référence magnifiquement documenté, et écrit.

"De 1940 à 1944, quelques centaines de juifs sont venus s’installer ou séjourner dans les Cévennes, entre Gard et Lozère. Vallées et montagnes les ont presque tous sauvés, malgré les rafles, la gendarmerie puis les troupes et

polices d’occupation. Juifs français et étrangers, antinazis allemands, enfants isolés et familles entières ont trouvé ici l’asile et le salut. Ils le doivent à une géographie tourmentée et à la culture historique de la population cévenole: les descendants des Camisards, habitués à tenir tête à l’État oppressif, ont ouvert aux juifs les portes de leur pays de schiste, de Bible et de mémoire. Ce livre est la première synthèse sur l’une des plus belles pages de la rencontre entre juifs et non juifs dans la France de Vichy." -

Un livre de référence pour le centenaire d'un grand "hub" évangélique

Quel plaisir d'avoir reçu, il y a quelques jours, "A l'ombre du grand cèdre, Histoire de l'Institut de Nogent-sur-Marne (1921-2021)", superbe livre écrit par Anne Ruolt (docteure en sciences de l'éducation, associée au laboratoire GSRL. Merci bcp & bravo Anne!Cette somme de référence (542p) est bien plus qu'une monographie. Elle sort du lot.

Quel plaisir d'avoir reçu, il y a quelques jours, "A l'ombre du grand cèdre, Histoire de l'Institut de Nogent-sur-Marne (1921-2021)", superbe livre écrit par Anne Ruolt (docteure en sciences de l'éducation, associée au laboratoire GSRL. Merci bcp & bravo Anne!Cette somme de référence (542p) est bien plus qu'une monographie. Elle sort du lot. -

France: l'Etat n'est pas le DRH des religions

Depuis l'abolition du Concordat et des articles organiques en 1905 sur le territoire national métropolitain (Alsace, Moselle et Outre-mer exclus), l'Etat ne se mêle pas, en principe, des affaires intérieures des cultes.

Depuis l'abolition du Concordat et des articles organiques en 1905 sur le territoire national métropolitain (Alsace, Moselle et Outre-mer exclus), l'Etat ne se mêle pas, en principe, des affaires intérieures des cultes.

De fait, espionner les prédications pour sanctionner/révoquer un religieux pour un enseignement ou un prêche ne fait pas partie de ses prérogatives. Exception faite, naturellement, des cas, très rares – et très graves –, où un appel à la violence est lancé. Et pourtant. Une ligne rouge a été franchie cet été 2021. Bévue, excès de zèle d'un ministre soucieux de faire passer Marine Le Pen pour « molle » ? Ou top départ d'une guerre d'usure à l'encontre de tous les religieux qui s'éloigneront du catéchisme républicain du jour ?

Dans ce dernier scénario, que les musulmanes et musulmans de France sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'ils ne vont pas, sans réaction, servir de cobayes à des expérimentations liberticides destinées, demain, à se banaliser.Lire la suite de cette tribune engagée ici (merci à SaphirNews)

-

Antisémitisme, discours de haine, GARDER LE SENS DES PROPORTIONS

-

Antisémitisme en France, état d'alerte

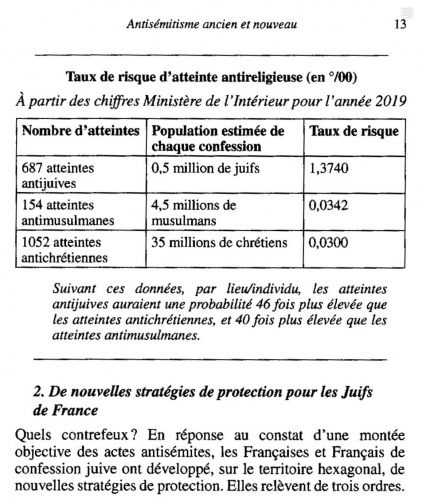

Les éditions Excelsis viennent de publier sous la direction d'Etienne Lhermenault, directeur de l'IBN de Nogent, les actes d'un beau colloque théologique sur l'antisémitisme organisé en 2018 par le CNEF; on m'avait demandé d'en faire une introduction sociohistorique pour la France.

D'où une contribution finalement assez copieuse (49 pages), qui met notamment en perspective les chiffres 2019 du Ministère de l'intérieur, quant aux atteintes antichrétiennes, antijuives, antimusulmanes.

Selon ces données, une juive ou un juif a 46 fois plus de risques, France, d'être victime d'une atteinte antireligieuse qu'une chrétienne ou un chrétien Et il a 40 fois plus de risques d'être victime d'une atteinte qu'une musulmane ou un musulman.

C'est énorme, et cela s'explique (notamment) par la montée d'un nouvel antisémitisme qu'aucun discours de déni ne peut faire disparaître.

Lien vers l'éditeur (Excelsis)

-

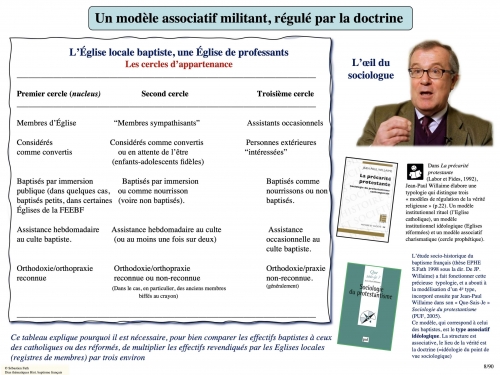

Histoire des baptistes en France en 180 diapositives

Suite à de nombreuses demandes, je centralise ici deux diaporamas pédagogiques de 90 diapos chacun, réalisés par votre serviteur.

Suite à de nombreuses demandes, je centralise ici deux diaporamas pédagogiques de 90 diapos chacun, réalisés par votre serviteur.-Un diaporama historique (1810-1950) en PDF (fichier complet) ou en jpg

-Un diaporama thématique (1810-1950) en PDF (ficihier complet) ou en jpg (à télécharger diapo par diapo)

180 diapos en accès libre et gratuit, pour donner un aperçu des recherches entreprises et des sources. Vive le partage!

-

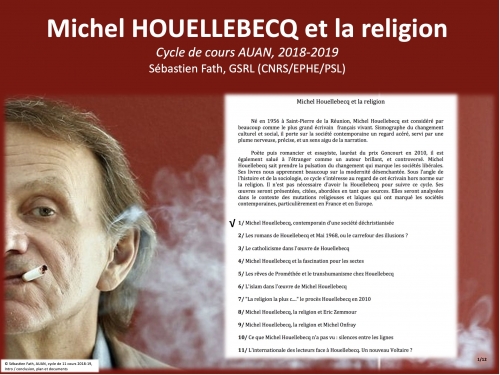

Michel Houellebecq et la religion

Quelles relations entre l'écrivain français Michel Houellebecq et la religion ?

Lors de l'année 2018-2019, j'ai eu l'occasion de consacrer un cycle de cours à l'AUAN à cette question.

Un support complémentaire d'illustrations Powerpoint a accompagné ces quelques axes de réflexion, en croisant regard sur les romans de Houellebecq, sciences sociales, et contexte des mutations de la religion et de la laïcité.

A la demande d'un étudiant rencontré la semaine dernière (je le remercie), je (re)propose ici le lien vers l'ensemble des diaporamas en question.

-

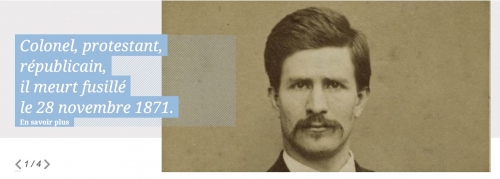

Les trésors du Musée Virtuel du Protestantisme

On oublie parfois de rappeler et signaler ce qui a la valeur la plus évidente. Le Musée Virtuel du Protestantisme, géré par la Fondation Bersier, est de ces ressources exceptionnelles, entièrement gratuites, dont on ne se lasse pas.... mais est-ce une raison pour oublier d'en rappeler les trésors?

Divisé en quatre grandes rubriques et des centaines de notices pédagogiques et illustrées, ce Musée protestant online a été créé en 2003. Régulièrement enrichi et mis à jour, il est une merveille, à savourer d'autant plus, grâce à internet, que nous n'avons pas encore retrouvé le temps du "présentiel" insouciant. Bravo à celles et ceux qui le font vivre!

-

Les protestants et la vie politique française (André Encrevé)

"De 1789 à nos jours, en passant par le bref gouvernement dirigé par William Waddington en 1879 et composé pour moitié de ministres protestants ou le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981, qui comprenait cinq ministres et trois secrétaires d’État protestants, André Encrevé éclaire minutieusement les choix faits par ces hommes ou ces femmes, lors de périodes et d’événements décisifs : Révolution française, Premier Empire, monarchie de Juillet, Second Empire, Commune de Paris, affaire Dreyfus, séparation des Églises et de l’État, Seconde Guerre mondiale, Guerre d’Algérie…"

"De 1789 à nos jours, en passant par le bref gouvernement dirigé par William Waddington en 1879 et composé pour moitié de ministres protestants ou le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981, qui comprenait cinq ministres et trois secrétaires d’État protestants, André Encrevé éclaire minutieusement les choix faits par ces hommes ou ces femmes, lors de périodes et d’événements décisifs : Révolution française, Premier Empire, monarchie de Juillet, Second Empire, Commune de Paris, affaire Dreyfus, séparation des Églises et de l’État, Seconde Guerre mondiale, Guerre d’Algérie…"Un livre passionnant, remarquablement documenté, une somme de référence rédigée avec tout l'art et la maturité d'un des plus grands historiens du protestantisme français.

Bravo et merci au Professeur André Encrevé !

Lire la suite de la présentation du livre sur le site de l'éditeur, CNRS éditions

-

Protestantisme en France en 2021, état des lieux statistique

-

Tom 2, Dictionnaire biographique des protestants français

Depuis La France protestante des frères Haag en 10 volumes publiés entre 1846 et 1859, aucun ouvrage de cette envergure ne s’était attaché au protestantisme français. Ce dictionnaire, qui va de la fin des persécutions (édit de 1787) à nos jours, prend en compte l’ensemble des secteurs de la société dans lesquels des protestants se sont illustrés.

Depuis La France protestante des frères Haag en 10 volumes publiés entre 1846 et 1859, aucun ouvrage de cette envergure ne s’était attaché au protestantisme français. Ce dictionnaire, qui va de la fin des persécutions (édit de 1787) à nos jours, prend en compte l’ensemble des secteurs de la société dans lesquels des protestants se sont illustrés. Alors, pour le second volume de ce tour de force éditorial, un immense BRAVO à MERCI aux historiens Patrick Cabanel et André Encrevé pour ce splendide dictionnaire de référence.

-

Yannik Blocher (1939-2021)

Avec le décès de Jeanne Blocher, dite "Yannik", c'est une figure tutélaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (IBN), institution clef de formation des protestants évangéliques francophones (fondée en 1921), qui tire sa révérence.

Avec le décès de Jeanne Blocher, dite "Yannik", c'est une figure tutélaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (IBN), institution clef de formation des protestants évangéliques francophones (fondée en 1921), qui tire sa révérence.Née le 16 février 1939 à l'hôpital des Diaconesses de Leyde (Pays-Bas), son domaine d'excellence incontesté était le chant, comme l'a rappelé, lors d'un service à sa mémoire, l'un de ses neveux, Jacques E. Blocher.

-

Luis Palau (1934-2021) et la France

Le monde protestant évangélique a perdu une de ses figures phares, avec la disparition du prédicateur latino Luis Palau, qui a tiré sa révérence le 11 mars à l'âge de 86 ans.

Lire la suite sur le Fil-info Francophonie de RegardsProtestants

-

Francophonie protestante dans les Alpes

Si la francophonie protestante d'Europe avait une colonne vertébrale, peut-être faudrait-il la situer dans le déploiement de l'arc alpin...

Si la francophonie protestante d'Europe avait une colonne vertébrale, peut-être faudrait-il la situer dans le déploiement de l'arc alpin...Lire la suite, avec présentation du dernier numéro de la revue L'Alpe, sur le FIl-info Francophonie de Regardsprotestants.

-

La religion dans la France contemporaine (Portier / Willaime)

"Alors que l’on croyait en avoir fini avec le fait religieux sous la poussée d’une modernité occidentale qui semblait en avoir fortement réduit l’impact social, la religion occupe à nouveau une place centrale dans l’actualité française. Au coeur de discussions et polémiques, elle figure également à l’agenda politique, les autorités publiques cherchant à redéfinir aussi bien les conditions d’exercice de la liberté religieuse et ses limites que le point d’équilibre à trouver pour garantir la neutralité religieuse de l’État dans la société. Dans ce contexte, les diverses religions relisent leurs traditions et l’actualisent, suscitant des réactions diverses en leur sein. Cet ouvrage présente les données les plus actuelles sur les reconfigurations contemporaines du religieux en France" (lire la suite ici)

"Alors que l’on croyait en avoir fini avec le fait religieux sous la poussée d’une modernité occidentale qui semblait en avoir fortement réduit l’impact social, la religion occupe à nouveau une place centrale dans l’actualité française. Au coeur de discussions et polémiques, elle figure également à l’agenda politique, les autorités publiques cherchant à redéfinir aussi bien les conditions d’exercice de la liberté religieuse et ses limites que le point d’équilibre à trouver pour garantir la neutralité religieuse de l’État dans la société. Dans ce contexte, les diverses religions relisent leurs traditions et l’actualisent, suscitant des réactions diverses en leur sein. Cet ouvrage présente les données les plus actuelles sur les reconfigurations contemporaines du religieux en France" (lire la suite ici)Un ouvrage de synthèse majeur et indispensable, écrit par deux grands maîtres en la matière!

-

Evangéliques et loi sur le séparatisme: une mise en perspective

Après une séquence marquée par plusieurs approximations / erreurs, de la part de ministres du gouvernement, au sujet des protestants évangéliques en France, voici des éléments de recadrage.

Après une séquence marquée par plusieurs approximations / erreurs, de la part de ministres du gouvernement, au sujet des protestants évangéliques en France, voici des éléments de recadrage.Et un plaidoyer pour une meilleure formation de nos élus -porteurs d'une parole publique de poids- à la fois à la LAICITE, et aux RELIGIONS qui composent notre pays

Je remercie Paul Sugy de m'avoir proposé d'écrire cette tribune pour le Figaro.

-

Mission Evangélique Tzigane : une exposition à découvrir

On dispose aujourd'hui de nombreux travaux scientifiques de qualité sur la Mission Evangélique Tzigane Vie et Lumière (dont les deux livres de Régis Laurent, déjà mentionnés dans ce blog).

On dispose aujourd'hui de nombreux travaux scientifiques de qualité sur la Mission Evangélique Tzigane Vie et Lumière (dont les deux livres de Régis Laurent, déjà mentionnés dans ce blog).Mais les supports pédagogiques grand public sont rares, pour ne pas dire inexistants. Saluons d'autant plus cette exposition préparée par la MET Vie et Lumière avec le concours de l'association APATZI, et mise à disposition sur le site du Musée virtuel du protestantisme (lien).

Elle est "construite initialement en 8 panneaux qui vont de l’origine des groupes ethniques, aux traditions et coutumes jusqu’aux réunions des grands passages et aux conventions annuelles de la Mission évangélique tzigane", et est visualisable ici intégralement en PDF.

-

Bicentenaire de l'implantation des Eglises baptistes en France (2020)

C'est en 1820 que s'est constituée la première église baptiste française proprement dite, dans la commune de Nomain, dans le Nord. Cette année 2020 en marque le bicentenaire.

C'est en 1820 que s'est constituée la première église baptiste française proprement dite, dans la commune de Nomain, dans le Nord. Cette année 2020 en marque le bicentenaire.Etablie à partir d'un groupe biblique catholique préexistant, encadré par l'évangéliste Henri Pyt (de convictions baptistes), elle a ouvert la voie à l'essor d'"une autre manière d'être chrétien en France" (titre d'une thèse publiée en 2001).

Les baptistes français, insérés au coeur de la pluralité protestante du pays, seraient aujourd'hui environ 55.000 fidèles, dont 1/3 de membres baptisés par immersion, suivant l'usage baptiste.

-

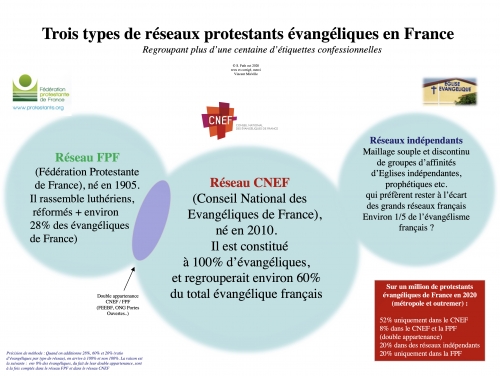

10 ans du CNEF: une inspiration pour la structuration de l'islam français?

Demain 15 décembre 2020, le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) fêtera ses dix ans d'existence.

Demain 15 décembre 2020, le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) fêtera ses dix ans d'existence.Par rapport à la Fédération Protestante, l'autre grand réseau fédératif des protestants, c'est un petit nouveau.

Le CNEF n'a pas, pour l'heure, l'armature institutionnelle de son aînée. Et ses bases restent fragiles. Mais la dynamique enclenchée s'est révélée fructueuse au fil de la décennie 2010. Il rassemble aujourd'hui environ 60% du total protestant évangélique français (ce qui représente autour de 600.000 fidèles, sur un total d'environ un million), et a gagné sa crédibilité auprès des pouvoirs publics.

Entre la mise en place de Centres de Formation Régionaux d'Implanteurs (CFRI), la mise à disposition d'outils juridiques très pédagogiques sur le cadre des libertés dans la France laïque, le déploiement progressif d'antennes départementales, l'organisation de pastorales, la création d'un service pastoral CNEF auprès des parlementaires, sans compter des initiatives d'évangélisation marquantes ("Bouge Ta France" en 2017, pour les 500 ans de la Réforme), les indicateurs ne manquent pas pour conclure sur une décennie de lancement prometteuse.

-

Que nul ne regarde en arrière

C'est une magnifique oeuvre d'histoire et de mémoire que nous propose Philippe Massé, au travers de cet ouvrage de 602 pages paru dernièrement aux éditions Ampelos.

C'est une magnifique oeuvre d'histoire et de mémoire que nous propose Philippe Massé, au travers de cet ouvrage de 602 pages paru dernièrement aux éditions Ampelos.Appuyé par une documentation exceptionnelle (correspondance Niel en particulier), il retrace minutieusement l'exil de plus de 200 protestants français, partis principalement du Briançonnais en 1877, après un hiver trop rude, pour s'installer.... dans l'Oranais, où ils fondent trois villages.

Sous-titré "L'exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises", cet ouvrage de Philippe Massé, très richement illustré, ne se contente pas d'éclairer un exode.

Il raconte aussi la difficile "terre promise" algérienne, dont il suit l'histoire jusqu'au début des années 1920. Passionnant, instructif, dépaysant. Une précieuse contribution aux circulations protestantes francophones de l'époque coloniale. Bravo et merci Philippe Massé !

-

Peut-on parler des religions à l'école ?

Isabelle Saint-Martin (EPHE-PSL) publie chez Albin Michel un ouvrage plus que jamais d'actualité !

Isabelle Saint-Martin (EPHE-PSL) publie chez Albin Michel un ouvrage plus que jamais d'actualité !Il aidera à décrypter le débat actuel sur éducation et laïcité. Intitulé Peut-on parler des religions à l'école ?, ce livre important pose les questions relatives à l'enseignement des faits religieux à l'école de la République, et propose pour cela une approche originale par l'Histoire de l'Art, spécialité de l'auteure.

-

Les réseaux du protestantisme évangélique de France (visuel)

Grâce à la remarquable synthèse publiée sous la direction d'Anne-Laure Zwilling aux éditions Bayard (lien), on connaît mieux le poids et les réseaux des minorités religieuses en France.

Mais il reste bien des questions, et beaucoup portent sur les réseaux du protestantisme évangélique, acteur religieux français en croissance. Pour apporter quelques éléments de réponse actualisés, voici ci-dessous une représentation visuelle de synthèse, fournie en V2 (après une correction faite grâce à Vincent Miéville, que je remercie).

-

Les Eglises de Réveil congolaises (Congo Libertés)

Les Eglises de Réveil congolaises sont aujourd'hui mieux connues des spécialistes, notamment grâce au remarquable travail de recherche de Sarah Demart (cf. son ouvrage sur les territoires de la délivrance, issu de sa thèse de doctorat). Mais elles restent encore largement ignorées, ou stigmatisées, dans le grand public, alors qu'elles participent très activement aux recompositions de la francophonie protestante, y compris en Europe.

Les Eglises de Réveil congolaises sont aujourd'hui mieux connues des spécialistes, notamment grâce au remarquable travail de recherche de Sarah Demart (cf. son ouvrage sur les territoires de la délivrance, issu de sa thèse de doctorat). Mais elles restent encore largement ignorées, ou stigmatisées, dans le grand public, alors qu'elles participent très activement aux recompositions de la francophonie protestante, y compris en Europe.En vue de mieux faire connaître ces églises, saluons le dossier publié par la revue Congo Libertés ("magazine de liaison de la maison de la laïcité de Kinshasa", sept 2019-févr 2020) Il comporte pas moins sept études sur les Eglises de Réveil congolaises, dont une qui tente (timidement) de commencer à penser ces églises comme éléments possibles du patrimoine religieux belge, ce qu'elles sont assurément, et depuis plus d'un quart de siècle.

-

(Re)découvrir l'Institut Européen en Sciences des Religions

L’Institut européen en sciences des religions propose un large éventail de formations en sciences des religions : Des formations diplômantes avec le Parcours Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative du Master Science des religions et société (SRS) de l'université PSL co-accrédité par l'EPHE et l'EHESS, le DU République & religions organisé avec l'Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet) et le DE Études islamiques de l'EPHE. Des cycles de cours du soir, ouverts à tous les publics L'organisation de stages de formation continue "clés en main" (INSPE, administrations, entreprises, associations...), Des séminaires de réflexion pédagogique...

L’Institut européen en sciences des religions propose un large éventail de formations en sciences des religions : Des formations diplômantes avec le Parcours Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative du Master Science des religions et société (SRS) de l'université PSL co-accrédité par l'EPHE et l'EHESS, le DU République & religions organisé avec l'Université Paris-Saclay (Faculté Jean Monnet) et le DE Études islamiques de l'EPHE. Des cycles de cours du soir, ouverts à tous les publics L'organisation de stages de formation continue "clés en main" (INSPE, administrations, entreprises, associations...), Des séminaires de réflexion pédagogique... -

Cécile Rol-Tanguy (1919-2020)

Une grande figure de la Résistance s'est éteinte hier, 70 ans après le 8 Mai 1945, en la personne de Cécile Rol-Tanguy (1919-2020). Elle n'était pas qu'une "épouse de" (son mari, le résistant et colonel Rol-Tanguy). Ni une "fille de" (son père a disparu en déportation.

Une grande figure de la Résistance s'est éteinte hier, 70 ans après le 8 Mai 1945, en la personne de Cécile Rol-Tanguy (1919-2020). Elle n'était pas qu'une "épouse de" (son mari, le résistant et colonel Rol-Tanguy). Ni une "fille de" (son père a disparu en déportation.Militante précoce, dès avant-guerre, syndicaliste et communiste passionnée, elle témoigne d'une époque où l'utopie du communisme fut vécue, par certains, (presque) comme une religion séculière, comme nous l'apprennent de grands historiens comme Emilio Gentile, Michael Burleigh, Roger Griffin, voire François Furet.

Voir aussi Marc Angelot, "Le siècle des religions séculières" (lien).

-

Tempête sur la laïcité: lire Philippe Gaudin

Questionner la laïcité revient à demander à la France de s’allonger sur le divan. L’histoire de cette notion croise celle de l’identité française, formidable écheveau de mythes et de passions sans cesse ravivées. La loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, passait pour avoir mis un terme à la guerre entre catholiques et laïcs et clos un cycle millénaire de relations conflictuelles entre le politique et le religieux. Mais nous vivons désormais dans un autre monde et deux camps s’opposent aujourd’hui : ceux qui réduisent la laïcité à un rempart contre le communautarisme; ceux qui jugent ce principe liberticide et hostile à l’islam. Pour sortir de cette situation, il faut mettre à distance toute querelle idéologique et inventer un autre mode de pensée et d’action.

Questionner la laïcité revient à demander à la France de s’allonger sur le divan. L’histoire de cette notion croise celle de l’identité française, formidable écheveau de mythes et de passions sans cesse ravivées. La loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, passait pour avoir mis un terme à la guerre entre catholiques et laïcs et clos un cycle millénaire de relations conflictuelles entre le politique et le religieux. Mais nous vivons désormais dans un autre monde et deux camps s’opposent aujourd’hui : ceux qui réduisent la laïcité à un rempart contre le communautarisme; ceux qui jugent ce principe liberticide et hostile à l’islam. Pour sortir de cette situation, il faut mettre à distance toute querelle idéologique et inventer un autre mode de pensée et d’action.Une contribution stimulante de Philippe Gaudin, directeur de l'Institut Européen en Sciences des Religions (IESR).

-

Société civile en France: oecuménisme social évangéliques/catholiques

Dans la tradition politique française, la tentation de transformer l'Etat jacobin (centralisé) en Eglise n'a pas empêché à la société civile de jouer, en contrepoint, un rôle clef.

Dans la tradition politique française, la tentation de transformer l'Etat jacobin (centralisé) en Eglise n'a pas empêché à la société civile de jouer, en contrepoint, un rôle clef.Ce poids de la société civile a été bien étudié par Pierre Rosanvallon dans Le Modèle politique français: La Société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004. Ce livre a été l'objet d'une traduction/adaptation en 2007 aux prestigieuses éditions Harvard University Press.

Le rôle local des associations religieuses en constitue un élément, repérable aujourd'hui au travers des solidarités qui se tissent dans le contexte de la lutte contre la pandémie du Covid19.

Un exemple en est donné à Saint-Germain-en-Laye. Un article publié aujourd'hui dans la presse locale y décrit une collaboration solidaire entre évangéliques (pentecôtistes) et catholiques (lien).

Un dossier parmi bien d'autres qui illustre un des "nouveaux territoires de l'oecuménisme" (lien) marqué, depuis quarante ans, par le rôle croissant, dans la société civile française, des passerelles évangéliques/catholiques.

-

Réinventer l'école ? Dossier de la revue Sciences Humaines

"Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner… Cette image idyllique de l’institution scolaire peut sembler trompeuse. Devant les difficultés qui assaillent l’école, nombreuses sont les voix à pointer plutôt l’ennui ou la démotivation des élèves, les violences scolaires, le stress et la fatigue des enseignants confrontés à des classes devenues parfois ingérables. Depuis trente ans, l’école de Jules Ferry est devenue un lieu de tensions. Autrefois sanctuaire, elle accueille en son sein toute la diversité sociale et culturelle de nos sociétés postmodernes. Elle doit composer, non sans mal, avec des problèmes sociaux auxquels elle n’était pas préparée.(...)

"Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner… Cette image idyllique de l’institution scolaire peut sembler trompeuse. Devant les difficultés qui assaillent l’école, nombreuses sont les voix à pointer plutôt l’ennui ou la démotivation des élèves, les violences scolaires, le stress et la fatigue des enseignants confrontés à des classes devenues parfois ingérables. Depuis trente ans, l’école de Jules Ferry est devenue un lieu de tensions. Autrefois sanctuaire, elle accueille en son sein toute la diversité sociale et culturelle de nos sociétés postmodernes. Elle doit composer, non sans mal, avec des problèmes sociaux auxquels elle n’était pas préparée.(...)Face à ces mutations, certains enseignants ont décidé de changer leurs méthodes. Depuis une décennie en particulier, des innovations de grande ampleur se font jour (...). Le magazine Sciences Humaines a décidé d’enquêter sur ces nouvelles façons de faire école".

Un beau dossier à découvrir ici (lien).

-

L'aventure de la rénovation de la BSHPF (protestantisme)

La bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (SHPF) a connu, l'année écoulée, une formidable rénovation.

Bonne nouvelle, un cahier spécial retraçant cette aventure est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de l'éditeur DROZ, à l'adresse suivante :

Bonne nouvelle, un cahier spécial retraçant cette aventure est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de l'éditeur DROZ, à l'adresse suivante :https://www.droz.org/france/fr/7233-9782600060486.html

Cliquez sur “Presse, extraits et compléments” puis sur le lien « L’aventure de la rénovation”.

Bonne lecture ! (et merci à Hubert Bost pour le renseignement)