Une passionnante journée d'études sur les ORTHODOXIES, organisée aujourd'hui au GSRL par Marie-Amélie Salabelle, Detelina Tocheva et Virginie Vaté!

Cliquer ci-dessous pour agrandir le programme, et argumentaire ici (PDF).

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Une passionnante journée d'études sur les ORTHODOXIES, organisée aujourd'hui au GSRL par Marie-Amélie Salabelle, Detelina Tocheva et Virginie Vaté!

Cliquer ci-dessous pour agrandir le programme, et argumentaire ici (PDF).

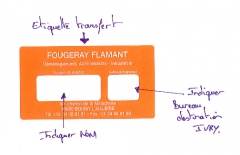

Pour diverses raisons que nous n'aurions pas pu prévoir, le laboratoire GSRL (EPHE/CNRS) déménage en urgence en ce mois de juin 2017!

Pour diverses raisons que nous n'aurions pas pu prévoir, le laboratoire GSRL (EPHE/CNRS) déménage en urgence en ce mois de juin 2017!

C'est une grosse épreuve pour tout le laboratoire (dont est membre votre serviteur), et un facteur de ralentissement momentané de l'activité scientifique.

Place aux cartons à étiqueter, et aux kilos de livres et mémoires de recherche à emballer, direction Ivry-sur-Seine où le GSRL se réinstalle au début de l'été 2017.

Fini le 59-61, rue Pouchet, Paris 17e, place dans quelques jours au 27 Rue Paul Bert, 94204 Ivry Sur Seine... Une page se tourne.

Le Groupe Société Religions Laïcités (CNRS/EPHE) est aujourd'hui le plus gros laboratoire en sciences sociales des religions et de la laïcité en France. Islam, Catholicisme, Protestantisme, Bouddhisme, Chamanisme, Laïcité, rien ne lui échappe (ou presque)!

Le Groupe Société Religions Laïcités (CNRS/EPHE) est aujourd'hui le plus gros laboratoire en sciences sociales des religions et de la laïcité en France. Islam, Catholicisme, Protestantisme, Bouddhisme, Chamanisme, Laïcité, rien ne lui échappe (ou presque)!

A ce titre, son activité est foisonnante, et il est parfois difficile d'être à jour.

Aussi faut-il rappeler tout l'intérêt de consulter régulièrement son site internet, qui s'est beaucoup amélioré et enrichi ces derniers mois (merci Sabrina Pastorelli).

Témoignant d'une vitalité intellectuelle impressionnante, les doctorants du laboratoire GSRL (EPHE/CNRS) tiennent prochainement colloque à Paris, autour du thème "Oscillations. Croire et pratiquer entre sphère intime et sphère publique".

Témoignant d'une vitalité intellectuelle impressionnante, les doctorants du laboratoire GSRL (EPHE/CNRS) tiennent prochainement colloque à Paris, autour du thème "Oscillations. Croire et pratiquer entre sphère intime et sphère publique".

Un thème à la croisée de la religion et de la laïcité, qui sera exploré sur deux jours, les 13 et 14 décembre 2016.

Le programme complet du colloque, organisé à l’initiative d’Alfonsina Bellio, Alexandre Piettre, Jonathan Richard et Julie Remoiville, est disponible ici (lien).

A lire, relire et faire circuler, cette tribune remarquable que les anthropologues Christophe Pons et Adriane Luisa Rodolpho (CNRS) ont publié dans Libération.

A lire, relire et faire circuler, cette tribune remarquable que les anthropologues Christophe Pons et Adriane Luisa Rodolpho (CNRS) ont publié dans Libération.

Son titre, intitulé "Dans la République, Dieu a sa place", renvoie à un axe fort du propos, qui vise à rappeler que les religions n'ont jamais été, et ne seront jamais, une réalité purement privée, "car elles sont au fondement du social", ce que l'anthropologie rappelle encore et encore.

Partant de ce constat, les auteurs proposent deux pistes fécondes pour "ne pas rater le rendez-vous pluraliste de demain".

Passionnante communication hier, au séminaire interne du GSRL, d'André Mary, directeur de recherches émérite au CNRS, qui est intervenu sur "Anthropologie religieuse et ethnologie missionnaire".

Au moment où se constitue l'anthropologie des religions comme discipline des sciences sociales (fin XIXe siècle), une ethnologie religieuse florissante développe aussi ses travaux en France, soulevant de multiples enjeux épistémologiques et théoriques.

A noter que le site du GSRL propose en lien deux articles de l'auteur , "Science de l'Homme ou 'Science de Dieu'", et "La preuve de Dieu par les pygmées". Lien.

Fondé il y a 21 ans, dans la continuité du Groupe de Sociologie des Religions (GSR), le laboratoire Groupe Sociétés Religions Laïcités (EPHE/CNRS) est aujourd'hui le plus grand laboratoire de sciences sociales des religions de France, et une des plus importantes équipes internationales travaillant sur la religion et la laïcité.

Fondé il y a 21 ans, dans la continuité du Groupe de Sociologie des Religions (GSR), le laboratoire Groupe Sociétés Religions Laïcités (EPHE/CNRS) est aujourd'hui le plus grand laboratoire de sciences sociales des religions de France, et une des plus importantes équipes internationales travaillant sur la religion et la laïcité.

Doté d'une très solide "culture de labo" fondée sur le goût du débat pluriel, des sociabilités scientifiques régulières, une habitude du travail en équipe et une convivialité forte (ah, les galettes des rois annuelles, dégustées en toute laïcité républicaine!), c'est mon labo depuis 1999 et j'y suis très heureux! C'est avec d'autant plus de plaisir que je signale la nouvelle mouture, très fortement améliorée, de notre portail GSRL, mise en ligne cette semaine grâce au travail considérable de Sabrina Pastorelli, bravo à elle!

A l'heure où les marchands de cloisons font fortune, signalons tout l'intérêt de la conférence que Dominique Bourel (CNRS) proposera le 3 février 2016 à l'IESR (Paris) autour de son ouvrage "Martin Buber. Sentinelle de l’humanité".

A l'heure où les marchands de cloisons font fortune, signalons tout l'intérêt de la conférence que Dominique Bourel (CNRS) proposera le 3 février 2016 à l'IESR (Paris) autour de son ouvrage "Martin Buber. Sentinelle de l’humanité".

Martin Buber est né à Vienne en 1878, a passé son enfance en Galicie et a traversé l'Europe de part en part durant sa jeunesse. Il est vite devenu une figure importante du judaïsme allemand et des courants de pensée sionistes. Sa philosophie s'intéresse à l'altérité (Je et Tu), à la piété mystique (Les Récits hassidiques) et au dialogue interreligieux (Deux types de foi), mais il est aussi "le héraut infatigable d’un sionisme humaniste cherchant sans cesse la paix avec les Arabes, et un dénonciateur des totalitarismes hitlérien et stalinien".

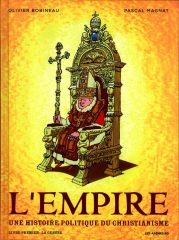

Pour commencer l'année 2016 en combinant détente et culture, voici un "must" à déguster sans modération: le formidable livre premier, intitulé "La genèse", que le sociologue Olivier Bobineau, appuyé par l'illustrateur Pascal Magnat, a consacré à "l'Empire" des papes. Publié à la fin de l'année 2015, inspiré d'un ouvrage savant publié en 2013 chez CNRS éditions, cette BD fastueuse, jubilatoire, drôlatique et infiniment généreuse nous en apprend plus sur le catholicisme que bien des livres "académiques" classiques.

Pour commencer l'année 2016 en combinant détente et culture, voici un "must" à déguster sans modération: le formidable livre premier, intitulé "La genèse", que le sociologue Olivier Bobineau, appuyé par l'illustrateur Pascal Magnat, a consacré à "l'Empire" des papes. Publié à la fin de l'année 2015, inspiré d'un ouvrage savant publié en 2013 chez CNRS éditions, cette BD fastueuse, jubilatoire, drôlatique et infiniment généreuse nous en apprend plus sur le catholicisme que bien des livres "académiques" classiques.

Documenté avec une précision digne des meilleurs historiens, didactique sans être jamais pesante, cette BD d'exception permet de comprendre l'idéologie catholique romaine au-delà des pièges de l'histoire sainte et du libelle anticlérical. On n'est pas non plus ici dans une histoire trop timidement critique restée, en réalité, profondément Katolisch und Französisch (pour reprendre une critique allemande de l'Histoire du christianisme en 14 volumes parue chez Desclée/fayard au tournant des XXe et XXIe siècles).

Avec le premier tome de L'Empire, place à hardiesse, le sens, le rire et l'incarnation. Si Rabelais avait vécu aujourd'hui, il aurait donné ce volume en lecture obligatoire dans son abbaye avant-gardiste de Thélème.

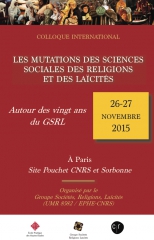

A signaler l'heureuse initiative prise par Thierry Zarcone (GSRL), qui a mis en place une superbe exposition de photographies intitulée "PLURALITE DU CROIRE", dans le cadre des 20 ans du GSRL dont le colloque international a eu lieu hier et avant-hier (site Pouchet et Sorbonne, les 26 et 27/11/2015).

A signaler l'heureuse initiative prise par Thierry Zarcone (GSRL), qui a mis en place une superbe exposition de photographies intitulée "PLURALITE DU CROIRE", dans le cadre des 20 ans du GSRL dont le colloque international a eu lieu hier et avant-hier (site Pouchet et Sorbonne, les 26 et 27/11/2015).

Ces photos originales, exposées dans un premier temps dans les locaux du GSRL (site Pouchet), seront ensuite valorisées sur d'autres modes (y compris via internet?). Elle reflètent la richesse des terrains étudiés par les chercheurs du GSRL et documentent autrement, par l'image, croyances, pratiques et espaces.

Lien.

Retenez ce nom: il s'appelle Emir Mahieddin, et vient de soutenir très brillamment, la semaine passée, une thèse de doctorat. Cette thèse particulièrement remarquable a été réalisée sous la direction de Christian Bromberger (Professeur émérite à l’Université d’Aix- Marseille, IDEMEC) et de Christophe Pons (Chargé de recherche, CNRS-IDEMEC). Son titre:

Retenez ce nom: il s'appelle Emir Mahieddin, et vient de soutenir très brillamment, la semaine passée, une thèse de doctorat. Cette thèse particulièrement remarquable a été réalisée sous la direction de Christian Bromberger (Professeur émérite à l’Université d’Aix- Marseille, IDEMEC) et de Christophe Pons (Chargé de recherche, CNRS-IDEMEC). Son titre:

«Faire le travail de Dieu. Une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède contemporaine».

Alliant puissance théorique, richesse empirique et honnêteté intellectuelle de haute volée, Emir Mahieddin est promis à un très beau parcours scientifique.

Un grand Bravo Emir, et bienvenue dans la communauté des chercheurs confirmés!

Dans le cadre du colloque international organisé aujourd'hui et demain à Paris autour des vingt ans du laboratoire GSRL (lien), les doctorants et postdoctorants, moteurs essentiels de la "recherche en train de se faire", ne sont pas oubliés.

Dans le cadre du colloque international organisé aujourd'hui et demain à Paris autour des vingt ans du laboratoire GSRL (lien), les doctorants et postdoctorants, moteurs essentiels de la "recherche en train de se faire", ne sont pas oubliés.

Une exposition de posters est ainsi organisée, dans le hall du site Pouchet (17e arr) où se tient aujourd'hui la première journée du colloque.

Ci-contre, le poster de Ketsia Lemoine, qui travaille sur l'anabaptisme "plain".

Le plus grand laboratoire français de sciences sociales des religions et de la laïcité, le GSRL, fête ses 20 ans!

Le plus grand laboratoire français de sciences sociales des religions et de la laïcité, le GSRL, fête ses 20 ans!

Et organise par la même occasion un grand colloque international, qui se tiendra les 26 et 27 novembre prochains, qu'on se le dise! Cet anniversaire comporte trois éléments essentiels.

-Un colloque international

-Une exposition de photographies réalisées par les chercheurs du GSRL

-Une exposition de posters des doctorants et post-doctorants du GSRL.

La manifestation se déroulera le 26 au Centre Pouchet, le 27 en Sorbonne à l'amphithéâtre Louis Liard.

Cet événement sera l'occasion de produire un bilan circonstancié des recherches passées et actuelles du GSRL, en les situant dans le champ international des sciences sociales des religions.

A ne pas rater! Programme complet en téléchargement ici (lien).

"Cet acte de terrorisme en France n’est selon moi pas du tout une marque de faiblesse. Il illustre une guerre qui nous est déclarée. L’État islamique essaie de faire en France ce qu’il a parfaitement réussi en Irak, en multipliant les violences envers certaines communautés, à savoir finir par convaincre les différentes communautés qu’elles ne pouvaient plus vivre ensemble."

"Cet acte de terrorisme en France n’est selon moi pas du tout une marque de faiblesse. Il illustre une guerre qui nous est déclarée. L’État islamique essaie de faire en France ce qu’il a parfaitement réussi en Irak, en multipliant les violences envers certaines communautés, à savoir finir par convaincre les différentes communautés qu’elles ne pouvaient plus vivre ensemble."

Excellente analyse de mon collègue Pierre-Jean LUIZARD, chercheur CNRS et membre du GSRL, auteur du Piège Daech, à lire sur Médiapart.

Lien.

Interview pour le CNRS et Canal-U sur la francophonie protestante en RDC (Congo) et les Eglises de Réveil.

Merci à Sabrina Pastorelli et Thomas Guiffard-Colombeau.

Au cours du XIXe siècle, catholicisme et islam deviennent les deux religions majoritaires en Algérie. Alors que l’islam est attesté depuis des siècles, le catholicisme est assimilé au conquérant. Comment la France a-t-elle procédé dans ses relations avec ces deux religions? Et que nous disent ces relations de la réalité coloniale?

Au cours du XIXe siècle, catholicisme et islam deviennent les deux religions majoritaires en Algérie. Alors que l’islam est attesté depuis des siècles, le catholicisme est assimilé au conquérant. Comment la France a-t-elle procédé dans ses relations avec ces deux religions? Et que nous disent ces relations de la réalité coloniale?

C'est par cet ouvrage important que Oissila Saaidia retrace ici les étapes qui ont conduit à «l’invention du culte musulman». Le catholicisme apparaît, lui, comme l’un des piliers de l’ordre colonial bien que des tensions apparaissent avec la République anticléricale.

Les protestants d'Algérie? Ils ne sont pas l'objet premier de ce livre de référence. Pour mieux les cerner, rappelons aussi la belle synthèse de Zohra Ait Abdelmalek (lien).

Mes collègues le savent: je plaide depuis plusieurs années pour que l'on crée en France un ou deux postes CNRS qui permettent d'étudier l'athéisme du point de vue des sciences sociales. Situation incroyable (si je puis dire): dans un pays qui compte plus d'agnostiques et d'athées que de pratiquants religieux (toutes religions confondues), personne n'étudie spécifiquement, au CNRS et en sciences sociales, l'athéisme et l'agnosticisme contemporain!

Mes collègues le savent: je plaide depuis plusieurs années pour que l'on crée en France un ou deux postes CNRS qui permettent d'étudier l'athéisme du point de vue des sciences sociales. Situation incroyable (si je puis dire): dans un pays qui compte plus d'agnostiques et d'athées que de pratiquants religieux (toutes religions confondues), personne n'étudie spécifiquement, au CNRS et en sciences sociales, l'athéisme et l'agnosticisme contemporain!

Or, c'est un terrain passionnant....

"Entre le moment de la diffusion des résultats d'une recherche et celui qui offre les conditions favorables à une mise en place des mesures qui en sont issues, des années peuvent s’écouler. Parfois, faute de ressources humaines, elles ne peuvent s’appliquer que progressivement alors que le besoin est immédiat".

"Entre le moment de la diffusion des résultats d'une recherche et celui qui offre les conditions favorables à une mise en place des mesures qui en sont issues, des années peuvent s’écouler. Parfois, faute de ressources humaines, elles ne peuvent s’appliquer que progressivement alors que le besoin est immédiat".

Ces remarques pertinentes sont formulées par Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, dans la dernière édition du Journal du CNRS. Il y propose des pistes précieuses pour rapprocher la recherche et le lieu de la décision politique, dans un contexte "post-Charlie" marqué par bien des crispations. On lira aussi avec un vif intérêt dans le même numéro le décryptage de la laïcité aujourd'hui, proposé par Philippe Portier (directeur du GSRL). Lien.

En matière quantitative (en-dehors de toute réaction épidermique), l'antisémitisme en France suscite objectivement le plus d'actes délictueux en proportion de la population concernée (ni les musulmans, ni les chrétiens ne sont autant touchés, respectivement par l'islamophobie et la christianophobie).

En matière quantitative (en-dehors de toute réaction épidermique), l'antisémitisme en France suscite objectivement le plus d'actes délictueux en proportion de la population concernée (ni les musulmans, ni les chrétiens ne sont autant touchés, respectivement par l'islamophobie et la christianophobie).

Raison de plus pour l'étudier de près et mieux en cerner les causes.

L'Institut for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), États-Unis, en coopération avec le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)/ CNRS-EPHE, Paris (France) a lancé dans ce but une série de séminaires en 2014/2015 à Paris (site Pouchet) sur l’antisémitisme contemporain.

Il est toujours possible de s'inscrire pour les séances restantes, au lien suivant (lien).

Et programme ici (lien).

On présente souvent les pays scandinaves comme des terres de quasi non-pratique religieuse. En réalité, Christophe Pons (CNRS, IDEMEC) nous rappelle, dans cette superbe enquête ethno-historique (CNRS éditions), que la modernité ne désenchante pas nécessairement le religieux.

On présente souvent les pays scandinaves comme des terres de quasi non-pratique religieuse. En réalité, Christophe Pons (CNRS, IDEMEC) nous rappelle, dans cette superbe enquête ethno-historique (CNRS éditions), que la modernité ne désenchante pas nécessairement le religieux.

Elle peut aussi renforcer les spiritualités en accordant aux individus une légitimité nouvelle, celle de devenir les intimes partenaires des êtres divins. C'est ici des évangéliques dont il est surtout question, aux îles Feroë comme en Islande.

"Une exploration du monde singulier des « Enthousiastes », ces chrétiens différents, alliés de Jésus, qui font de leur vie un engagement dévolu au triomphe de Dieu".

Le livre s'intitule Les îles enthousiastes, ethnographie des évangéliques aux ôles Feroe et en Islande (XXe siècle), CNRS éditions, 2014.

Lien.

On peut dire que c'est une analyse qui tombe à pic: dans l'édition du 8 janvier 2015 de l'hebdo Réforme, soit un jour après l'effroyable attentat jihadiste contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, le sociologue du protestantisme Jean-Paul Willaime (ci-contre), directeur d'études à l'EPHE, s'exprimait sur "La République laïque face à la formation des cadres religieux" (Réforme n°3591, p.15), à la suite du rapport réalisé par Francis Messner (CNRS) sur demande du gouvernement français.

On peut dire que c'est une analyse qui tombe à pic: dans l'édition du 8 janvier 2015 de l'hebdo Réforme, soit un jour après l'effroyable attentat jihadiste contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, le sociologue du protestantisme Jean-Paul Willaime (ci-contre), directeur d'études à l'EPHE, s'exprimait sur "La République laïque face à la formation des cadres religieux" (Réforme n°3591, p.15), à la suite du rapport réalisé par Francis Messner (CNRS) sur demande du gouvernement français.

Des travaux centrés, en particulier, sur la formation des imams.

On peut retrouver cette analyse très riche sur le site du journal Réforme (lien).

La décapitation en Algérie de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe islamiste (23/09/2014) a suscité, en France, une immense émotion. Les assassins se réclament de la mouvance de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), qu'on appelle désormais Daech dans les médias français (ce qui en réalité ne change rien).

Comment comprendre? Au-delà des réactions épidermiques ou des ronds de manche de pseudo-spécialistes qui, tout en prophétisant depuis 25 ans le déclin de l'islamisme, continuent à occuper l'espace médiatique, il existe heureusement quelques excellents experts pour nous guider, à commencer par Pierre-Jean Luizard, du CNRS.

Les conséquences de la désastreuse invasion/déstabilisation de l'Irak par l'armée américaine en 2003 n'en finissent pas de dérouler leur cortège d'horreurs. Dernière en date: l'offensive quasi irrésistible des Jihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant, en passe de s'emparer de la capitale, Bagdad.

Les conséquences de la désastreuse invasion/déstabilisation de l'Irak par l'armée américaine en 2003 n'en finissent pas de dérouler leur cortège d'horreurs. Dernière en date: l'offensive quasi irrésistible des Jihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant, en passe de s'emparer de la capitale, Bagdad.

Comment comprendre ces événements? Les lumières de mon collègue du GSRL, Pierre-Jean Luizard (CNRS), ne sont pas de trop.

Il faut lire et écouter son interview sur RFI (lien).

Autour de son comité d'organisation composé de Laurence Mabit, Giulia Marotta et Romain Sèze, les post-doctorants du laboratoire GSRL ont concocté un superbe programme pour le colloque international RELIGION ET CONFLIT qui se tiendra sur le site Pouchet du CNRS à Paris les 13 et 14 mai 2014.

Autour de son comité d'organisation composé de Laurence Mabit, Giulia Marotta et Romain Sèze, les post-doctorants du laboratoire GSRL ont concocté un superbe programme pour le colloque international RELIGION ET CONFLIT qui se tiendra sur le site Pouchet du CNRS à Paris les 13 et 14 mai 2014.

Sur une thématique ô combien actuelle, l'éclairage précieux des sciences sociales, apporté par des jeunes chercheurs aussi talentueux que productifs.

Programme en PDF ici (lien).

L’islam, qui n’était pas la première référence des Printemps arabes, se trouve actuellement au cœur des radicalisations en cours dans les pays du Proche-Orient et du Maghreb, que ces pays soient engagés ou non dans des phases de transition. Pour y voir plus clair, Anna Bozzo, historienne (Université Roma Tre), membre associée au GSRL, et Pierre-Jean Luizard, historien (GSRL-CNRS/EPHE), ont organisé un très beau programme de colloque, intitulé "Les transitions arabes. La place de l’islam dans les polarisations politiques et confessionnelles".

L’islam, qui n’était pas la première référence des Printemps arabes, se trouve actuellement au cœur des radicalisations en cours dans les pays du Proche-Orient et du Maghreb, que ces pays soient engagés ou non dans des phases de transition. Pour y voir plus clair, Anna Bozzo, historienne (Université Roma Tre), membre associée au GSRL, et Pierre-Jean Luizard, historien (GSRL-CNRS/EPHE), ont organisé un très beau programme de colloque, intitulé "Les transitions arabes. La place de l’islam dans les polarisations politiques et confessionnelles".

Il se tiendra à Paris les 26 et 27 mars 2014, et le programme est consultable ici (lien).

Sous la direction de Ludovic Bertina, Romain Carnac, Aurélien Fauches et Mathieu Gervais, le volume collectif Nature et religions, aux Éditions du CNRS (2013), vient de sortir des presses.

Sous la direction de Ludovic Bertina, Romain Carnac, Aurélien Fauches et Mathieu Gervais, le volume collectif Nature et religions, aux Éditions du CNRS (2013), vient de sortir des presses.

Cet ouvrage collectif est constitué des actes du colloque de jeunes chercheurs "Ciel et Terre", qui s'était tenu en février 2012 au laboratoire GSRL.

Rationalisée, désenchantée, désacralisée, la nature semble avoir perdu aujourd'hui, en même temps que son mystère, son caractère structurant pour les sociétés humaines. Ces transformations ne sont pas sans effet pour les institutions religieuses, ce que ce volume se propose d'explorer au travers d'approches croisées (lien).

Dans l'historiographie de l'évangélisme en langue française, voici un livre qui fera date.

Dans l'historiographie de l'évangélisme en langue française, voici un livre qui fera date.

Sous la direction de Christophe Pons est paru, Jésus, moi et les autres, La construction collective d'une relation personnelle à Jésus dans les Eglises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb (CNRS ed., 2013).

En 276 pages rondement menées, cette enquête qui nous conduit sur trois continents révèle l'immense apport de l'anthropologie au renouvellement des recherches en sciences sociales sur l'évangélisme.

A bien des égards, cet ouvrage remarquable fait pendant neuf ans plus tard, sous un angle différent, au collectif Le protestantisme évangélique, un christianisme de conversion (Brépols, 2004).

Une référence indispensable pour comprendre l'efficacité sociale de cette "construction collective d'une relation personnelle à Jésus" qui est au coeur de l'évangélisme.

Une fois n'est pas coutume, qu'on me permette de signaler la révision complète de ma "page perso" bilingue sur le site de mon laboratoire EPHE/CNRS, le Groupe Sociétés Religions Laïcité (lien).

Une fois n'est pas coutume, qu'on me permette de signaler la révision complète de ma "page perso" bilingue sur le site de mon laboratoire EPHE/CNRS, le Groupe Sociétés Religions Laïcité (lien).

Cette révision ne se limite pas à changer la photo (ci-contre, prise cette semaine), actualiser mon parcours de recherche et exposer le redéploiement de mes thématiques (avec un tournant en 2008, confirmé depuis).

Elle inclut aussi, en bas de page, une liste mise à jour de mes publications académiques, numérotées depuis 1997, dont beaucoup de textes à paraître d'ici à cette fin d'année (liste).

C'est un film sobre et un document/tranche de vie qui sonne juste. Intitulé "D'une terre l'autre", il relate l'histoire de deux familles italiennes en lien, les Breseghello et les Polesello, venus du Nord de l'Italie et établies dans les années 1920 sur des terres laissées à l'abandon dans le Sud-Ouest de la France.

C'est un film sobre et un document/tranche de vie qui sonne juste. Intitulé "D'une terre l'autre", il relate l'histoire de deux familles italiennes en lien, les Breseghello et les Polesello, venus du Nord de l'Italie et établies dans les années 1920 sur des terres laissées à l'abandon dans le Sud-Ouest de la France.

Visionné il y a 2 semaines et demi à mon laboratoire GSRL, grâce à l'invitation de Danielle Breseghello (qui apparaît dans le film), ce film réalisé en 1987 est l'occasion de rappeler la richesse des films et documentaires du CNRS....

Un patrimoine vidéo qui mériterait un "coup de pouce" budgétaire afin de remastériser les films analogiques, pour les transmettre dans le meilleur état possible à la postérité et aux chercheurs de demain.

Catherine Grémion, directrice de recherche émérite au CNRS, remarque très justement que les travaux sur la ville, pourtant nombreux, ont peu intégré la dimension proprement religieuse dans la structuration de l’espace urbain.

Catherine Grémion, directrice de recherche émérite au CNRS, remarque très justement que les travaux sur la ville, pourtant nombreux, ont peu intégré la dimension proprement religieuse dans la structuration de l’espace urbain.

A partir d'une enquête sur les villes nouvelles, elle nous propose, pour combler les lacunes, un livre passionnant intitulé Les religions dans la ville d'aujourd'hui (2012).... dont votre serviteur vous propose, ci-joint, une fiche de lecture en PDF (lien).