L'ORELA a pris ses vacances jusqu'au 3 août prochain... Mais connaissez-vous l'ORELA?

L'ORELA a pris ses vacances jusqu'au 3 août prochain... Mais connaissez-vous l'ORELA?

ORELA, pour Observatoire des Religions et de la Laïcité, a été lancé par l'Université libre de Bruxelles (ULB) en février 2012.

Six jours par semaine, vers 13h, son site nous propose une revue de presse actualisée sur le fait religieux et les convictions. A l'occasion des vacances 2014, le 18 juillet dernier, il a posté une présentation très sympathique (lien ici).

Une belle réalisation académique et sociale belge au service du "vivre-ensemble".

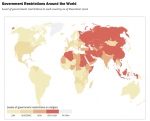

Qu’en est-il de l’état actuel des idées, pratiques et institutions du sécularisme dans la mondialisation? Comment « avancent »-elles, « reculent »-elles, dans quels contextes et avec quels effets?

Qu’en est-il de l’état actuel des idées, pratiques et institutions du sécularisme dans la mondialisation? Comment « avancent »-elles, « reculent »-elles, dans quels contextes et avec quels effets?

"Bien qu'il combatte le djihadisme au Mali, l'Etat français reste ambigu vis-à-vis de l'islam politique, ce qui brouille son action internationale.

"Bien qu'il combatte le djihadisme au Mali, l'Etat français reste ambigu vis-à-vis de l'islam politique, ce qui brouille son action internationale.

Une des fonctions sociales de la religion est de canaliser et pacifier la violence, comme l'expliquerait bien plus en détail

Une des fonctions sociales de la religion est de canaliser et pacifier la violence, comme l'expliquerait bien plus en détail

Les débats autour de la laïcité et de la place du religieux agitent tout l'espace francophone. Le récent discours pugnace d'une députée à Bruxelles nous rappelle qu'il est vivace en Belgique.

Les débats autour de la laïcité et de la place du religieux agitent tout l'espace francophone. Le récent discours pugnace d'une députée à Bruxelles nous rappelle qu'il est vivace en Belgique.