Avec la mode actuelle des alertes sur la radicalisation, "Radical", en religion, peut facilement évoquer l'intolérance; l'option des auteures et auteurs de cet ouvrage paru en 2015 est de mettre en avant, au contraire, l'accueil, dans la ligne de ce que défend, en francophonie, le Carrefour des Chrétiens Inclusifs.

Avec la mode actuelle des alertes sur la radicalisation, "Radical", en religion, peut facilement évoquer l'intolérance; l'option des auteures et auteurs de cet ouvrage paru en 2015 est de mettre en avant, au contraire, l'accueil, dans la ligne de ce que défend, en francophonie, le Carrefour des Chrétiens Inclusifs.

La pluralité des auteurs permet de bien appréhender la question de l’inclusivité à la fois dans son évolution historique, dans une perspective biblique et dans un renouvellement liturgique. L’intérêt de l’ouvrage est aussi celui de l’expérience de terrain, celle de la Maison Verte à Paris, la première communauté protestante française à se revendiquer inclusive, celle plus difficile au Cameroun où les homosexuels sont ostracisés par les Églises, celle aussi d’une visibilité sur internet à l’occasion des débats au sein de l’UEPAL.

L’inclusivité n’est pas un caprice occidental introduit par l’évolution sociétale et juridique de nos pays, elle concerne notre conception de Dieu, d’où la grande importance de ce livre.

Lire le reste de cette recension par Jean-Paul Augier ici

Yvan Bourquin, Joan Charras Sancho (éd.), L’accueil radical. Ressources pour une Église inclusive, Genève, Labor et Fides, 2015, 232 pages.

Connaissez-vous CAIRN ?

Connaissez-vous CAIRN ?

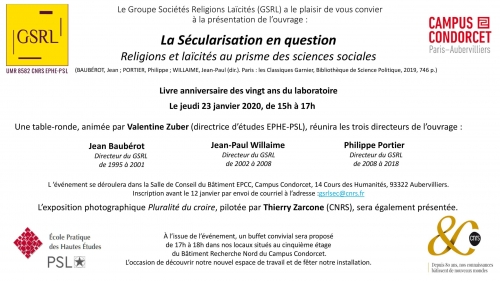

Le catholicisme français a changé, comme l'illustrent le parcours et les écrits de

Le catholicisme français a changé, comme l'illustrent le parcours et les écrits de  A noter ce passionnant dossier thématique sur la religion en Iran, de la revue des Archives de Sciences Sociales des Religions, coordonné par Sabrina Mervin et Sepideh Parsapajouh, avec notamment un article de Stéphane Dudoignon, chercheur statutaire au laboratoire GSRL , sur "L'orthodoxie comme contreculture".

A noter ce passionnant dossier thématique sur la religion en Iran, de la revue des Archives de Sciences Sociales des Religions, coordonné par Sabrina Mervin et Sepideh Parsapajouh, avec notamment un article de Stéphane Dudoignon, chercheur statutaire au laboratoire GSRL , sur "L'orthodoxie comme contreculture".

Ce numéro hors-série des ASSR retrace les itinéraires intellectuels des cinq « pionniers » à l’origine de la revue Archives de sociologie des religions, née en 1956 et devenue en 1973 Archives de sciences sociales des religions. Deux d’entre eux, Henri Desroche (1914-1994) et Émile Poulat (1920-2014), sont d’anciens prêtres en rupture d’Église ; deux autres, François-André Isambert (1924-2017) et Jacques Maître (1925-2013), participèrent à la Résistance avant de militer un temps aux côtés du progressisme chrétien. Enfin, Jean Séguy (1925-2007), qui les rejoignit en 1960, avait dû renoncer à une formation dans la Compagnie de Jésus. Tous ont embrassé la science pour faire comprendre et expliquer un objet qui a marqué leur vie.

Ce numéro hors-série des ASSR retrace les itinéraires intellectuels des cinq « pionniers » à l’origine de la revue Archives de sociologie des religions, née en 1956 et devenue en 1973 Archives de sciences sociales des religions. Deux d’entre eux, Henri Desroche (1914-1994) et Émile Poulat (1920-2014), sont d’anciens prêtres en rupture d’Église ; deux autres, François-André Isambert (1924-2017) et Jacques Maître (1925-2013), participèrent à la Résistance avant de militer un temps aux côtés du progressisme chrétien. Enfin, Jean Séguy (1925-2007), qui les rejoignit en 1960, avait dû renoncer à une formation dans la Compagnie de Jésus. Tous ont embrassé la science pour faire comprendre et expliquer un objet qui a marqué leur vie.

Le procès de Fariba Adelkhah et de Roland Marchal s’ouvrira le 3 mars 2020 à Téhéran, a déclaré mardi leur avocat, Me Saïd Dehqan à l’Agence France-Presse.

Le procès de Fariba Adelkhah et de Roland Marchal s’ouvrira le 3 mars 2020 à Téhéran, a déclaré mardi leur avocat, Me Saïd Dehqan à l’Agence France-Presse. A noter la parution du dernier numéro de

A noter la parution du dernier numéro de  Des laboratoires de recherche en péril, cela se voit moins que des métros (RATP) ou des trains (SNCF) bloqués. Pourtant, à moyen et long terme, c'est dramatique pour l'avenir d'une société française qui sacrifie le meilleur de son intelligence.

Des laboratoires de recherche en péril, cela se voit moins que des métros (RATP) ou des trains (SNCF) bloqués. Pourtant, à moyen et long terme, c'est dramatique pour l'avenir d'une société française qui sacrifie le meilleur de son intelligence.

Je ne saurais terminer cette année sans un coup de chapeau à la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses (RHPR). Fondée en 1921, la

Je ne saurais terminer cette année sans un coup de chapeau à la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses (RHPR). Fondée en 1921, la